~徐福とヤマコの縁~

徐福と日本とヤマコの関係

今なお日本各地に伝わる徐福(じょふく)伝説。

はるか昔、中国は秦の時代。

始皇帝の命により、不老不死の仙薬を求め、日本にやってきたとされる人物、

それが徐福です。

この徐福、実はヤマコと深い係わりがあるのをご存知ですか?

徐福伝説

まずは、徐福伝説についてご紹介します。

徐福は、古来の日本に深いかかわりがある人物です。

そして、数奇な運命を辿った人でもありました。

「始皇帝と不老不死の秘薬」

今から2200年ほど前の日本では縄文時代から弥生時代に移り変わろうという時代。

秦の時代の中国に『徐福』という人物がいました。

徐福の身分は方士で、不老長寿の呪術、祈祷、医薬、占星術、天文学に通じた学者でした。

この時、秦の始皇帝は『不老不死の仙薬』を求めていました。

そこに目が付けられたのが、徐福。

不老不死の仙薬の入手を命ぜられ、徐福の運命が動いた瞬間でした。

徐福は秦に滅ぼされた斉の国の出身であったのですが、始皇帝の命に背くことは出来ず、東方に

仙薬を求めて渡海することを上申しました。このことは、司馬遷の『史記』にも、

東方の遥か海上に蓬莱(ほうらい)・方丈(ほうじょう)・瀛州(えいしゅう)という

3つの神山があり、ここには仙人が住んでいます。

童男童女とともに不老不死の仙薬を捜しに行くことをお許し下さい。

と徐福が願い出たと記述されています。

始皇帝は徐福の申し出を快く受け入れ、童男童女三千人、五穀の種子、百工(各種技術者)を派遣 し、徐福に託したのでした。

戻らずそして・・・

そして徐福は紀元前219年、大船団を率いて中国を出航しました。しかし、徐福は何日もの航海の末辿り着いた先で『平原広沢』得て、中国には戻らなかったとされています。

一説には、辿り着いた『平原広沢』が日本であり、農耕・製紙などの技術を伝え、日本の発展の大きな礎を築いたと言われています。

実際にこの伝説は、現在も青森県から鹿児島県まで多くの地域で受け継がれています。

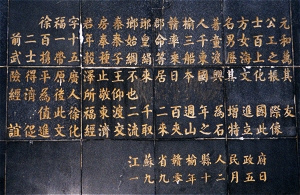

一方、中国では1982年に江蘇省連雲港市贛楡(がんゆ)県にある「徐阜(じょふ)村」が、以前は『徐福村』と呼ばれていたことが発見され、現地で確かに徐福伝説が伝承されていることが確認されました。

そして、徐福出生の地として『徐福祠』が建設され、伝説上の人物ではなく、歴史上の人物として知られるようになりました。

徐福氏、字を君といい、秦の瑯琊(ろうが)郡贛楡(がんゆ)県出身、有名な方士である。

紀元前二百十年、秦の始皇帝の命令に従い、童男童女三千人、職人百人及び武士を引き連れて、五穀の種とシルクを船に乗せ、東に向かって渡航した。

途中様々な苦難を乗り越えて、やっと平原にたどり着いた。

上陸したところは日本であり、始皇帝は来なかったが、そのまま日本に住み、日本の文化と経済の支えに大きな影響を及ぼし、後世の人々に尊敬されている。

徐福の渡航から二千二百年が過ぎ、国際間の友好及び文化と経済の交流を促進するため、特に來夾山の石を使い、ここに像を立てることとする。

江蘇省贛楡県人民政府

一九九〇年十二月五日

海苔と徐福伝説

現在「ノリ」は、ご存知の通り『海苔』と表記しますが、昔は違っていました。

元々は、中国から渡来した「ノリ」に対応する字で 『紫菜』や『神仙菜』という字が使われていました。

その後、平安末期から『甘海苔』と書かれるようになり、そののち江戸時代になってから現在と同じ『海苔』となりました。

徐福伝説に登場する、『不老不死の仙薬』。

中国では古くから不老長寿の仙人のことを『神仙』と呼んでいました。

神仙は、徐福が目指した海上遥かな神山に住み、そこには不老不死の仙薬があると考えられていました。

とすれば、海苔は『神仙菜』と呼ばれていたことから、

神仙が食べる菜=不老長寿の薬草の一つ

と考えられていたのかもしれません。

その影響もあったということが分かるように、中国では貴重な食物とされ珍重されていました。

日本でも古くは薬草の一つとされており、精進料理などにも用いられ、たいへん珍重されていました。

江戸時代になり大量生産が始まるまでは、一般市場に出回ることもありませんでした。

徐福とヤマコの縁

弊社故白羽清会長は、若き日から広大肥沃な中国で、海苔を作るロマンを追い求めていました。

その夢が具体化するのは、1983年に初めて広州交易会に出かけたのがきっかけでした。

その後も中国に何度も赴き、海苔生産に適していると、ようやく巡り合った地が『江蘇省連雲港市』。

連雲港市といえば、『西遊記で有名な孫悟空の出身地である花果山』があり、そして日本では古来より敬われている『徐福の出身地』。

ヤマコは、奇しくも海苔作りを始めることとなった地が、徐福の故郷でした。

かねてから、中国で海苔を作るという、熱い思いを抱いていた故白羽清会長は、いつしか徐福生誕の地である連雲港市で、その万分の一でも恩返しできればという、報恩の気持ちを胸に抱き、これも連雲港市で海苔生産を行う大きな後押しとなり、1992年ヤマコは中国江蘇省連雲港市贛楡県に第一号日中合弁企業である『連雲港市神仙紫菜有限公司』を設立しました。

そして当時、同公司名誉顧問に就任して頂いたのは、徐福第73代目の『故徐 広法』氏。

これは、故白羽清会長の中国への思いと情熱により、実現した縁でした。

その後、故徐 広法氏の孫に当たる徐福第75代目の『徐 江田』氏にも、同公司に入社して頂き、海苔の販売・貿易に関する仕事をして頂きました。

徐 江田氏は、2004年には技術研修生として来日し、一年間ヤマコ安城工場で日本の海苔生産、加工技術、流通制度等について研修されました。

研修期間中には、日本の徐福伝承地である佐賀県佐賀市、和歌山県新宮市等を訪問され、地元の方と交流し、徐福が今なお地元の人に慕われていることを肌で感じ、感激されていました。

徐 江田氏は帰国後、日本で習得した技術・知識を生かし、中国海苔の国際化に貢献することで、日中の架け橋になろうと励んでおられました。

現在は退職され、これまで培ってきた経験を生かし、独立して事業を営んでおられますが、ヤマコとの縁は今も続いております。

徐福祠(じょふくし)

徐福の故郷である連雲港市には、徐福を祀る『徐福祠(じょふくし)』があります。

ここでは、徐福や徐福家の紹介、徐福にまつわる様々な資料が展示されています。

徐福祠にある徐福像

徐福家と深い関係を築いていた故白羽清会長は、2007年10月徐福祠に寄贈し、記念樹が植樹されました。現在、ヤマコと徐福家と中国の関係を表しているかのように、木も上に向かって立派に、生長しています。

なお、この地には羽田孜元首相や秀島佐賀市長も訪れ、羽田孜元首相は植樹をされています。

故白羽清会長の中国における功績

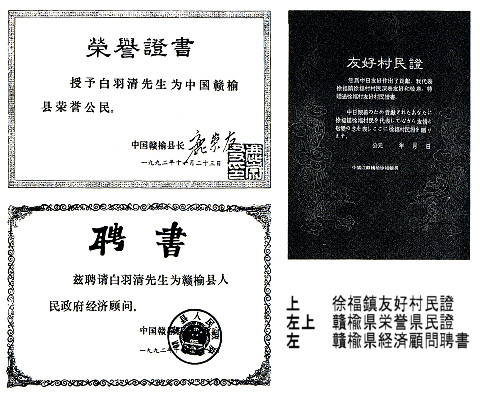

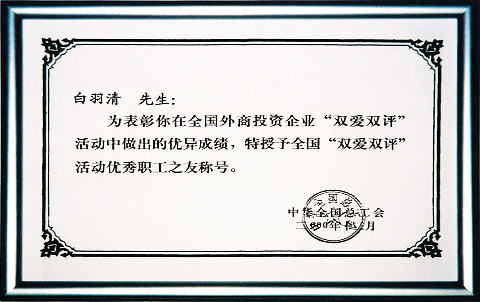

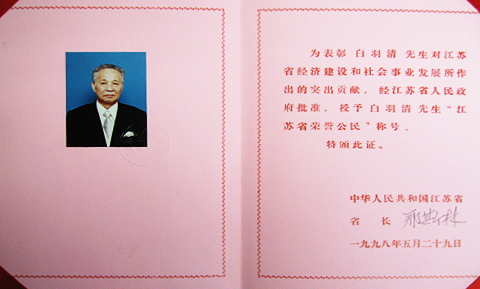

このように、中国とも徐福家とも関係の深い故白羽清会長は、若いころからのロマンであった中国の海苔産業を興し、雇用を創出し、そして産業発展に尽力した功績を大きく評価され、各地で数々の称号を授与されました。

| 授賞年月 | 地域・団体 | 授与・表彰内容 |

|---|---|---|

| 1992年(平成4年)11月 | 贛楡県 贛楡県徐福鎮 |

栄誉県民に推挙、経済顧問就任 友好村民證授与 |

| 1994年(平成6年)10月 | 連雲港市 | 名誉市民の称号授与 |

| 1998年(平成10年)1月 | 中国新華社通信 | 「海苔で世界に向け金の架橋をかけた男」 と大きく報じられる |

| 1998年(平成10年)5月 | 江蘇省 | 栄誉公民の称号授与 |

| 2000年(平成12年)12月 | 中華全国総工会 | 「双愛双評」運動の模範として表彰 |

| 授賞年月 | 地域・団体 | 授与・表彰内容 |

|---|---|---|

| 1992年(平成4年)11月 | 贛楡県 贛楡県徐福鎮 |

栄誉県民に推挙、経済顧問就任 友好村民證授与 |

| 1994年(平成6年)10月 | 連雲港市 | 名誉市民の称号授与 |

| 1998年(平成10年)1月 | 中国新華社通信 | 「海苔で世界に向け金の架橋をかけた男」 と大きく報じられる |

| 1998年(平成10年)5月 | 江蘇省 | 栄誉公民の称号授与 |

| 2000年(平成12年)12月 | 中華全国総工会 | 「双愛双評」運動の模範として表彰 |

特に、江蘇省栄誉公民授与は、

『産業人としては日本人初の授与』という栄誉でした。

故白羽清会長の功績は、中国海苔産業の基礎を作り、現在、中国海苔産業は大きく発展し、世界の人々に向けて、海苔が広がっています。